刘向南 | 时代之象---从物象到自我新象的转与进(1)

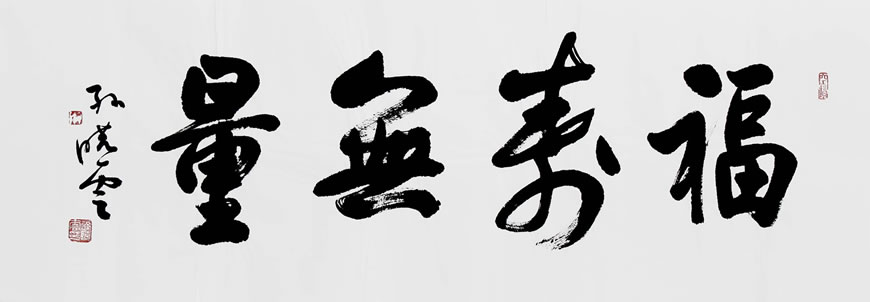

孙晓云新时代美学追求(一) 刘向南 古今所书,通以贯“象”以达己意。书法作品乃至作品中的一点一画,其实都是一种“象”的视觉形态和视觉感应,每个时代的书家,其笔下的书法之“象”,因起承、取法、研习等方面的差异,往往经典与平俗便会断然分置。我观孙晓云女士的书法之“象”,不仅是古风古韵的经典承续,更表现出一种引领性、开新性的笃实、情志和智慧,时代新象、美象扑面而至,其书体风貌成熟的正大之象,尤其是楷书、行楷、行草三类,尽皆彰显出传统书法艺术于新时代的美学追求,书之大象、正象、新象可谓领当世之先,立时代高标。 盛世需要盛世之“象”,这是时代的召唤,也是每个艺术家应有的担当。孙晓云女士自言:“只要我拿起毛笔,就是最幸福的人,就是离理想最近的人。”有人评价她是一个“心中有使命,笔下有乾坤”的人,我同样认为她是一位真正能够感动时代的、虔诚的寻道者。 至于书法艺术中的“象”是怎样形成的,书法史上概有三种说法,一是“物象”说,二是“心象”说,三是“意象”说。换言之,关于书法的“象”,存在着分别认为“象由物生”,“象由心生”,“象由意生”之说,可见,无论从何种“象说”,对书法艺术已经有了公共认定,即:书法艺术是某种特定的“象”的艺术。当然,书法艺术“象”的形成是很复杂的,一般来讲,他始于物象之象,化于心象之象,成于笔下之象,是在人们经历了长期的认知和改造,从潜意识到显意识、从一次到多次、从繁杂到明晰的过程后,所演化出来的、不断转换的“象”,那么,孙晓云女士所书之象,有没有经历过从“物象”到“意象”,最终实现自我“新象”的转化、甚至是创进或创新呢?如果有,又是如何创化的呢?本文将从三个方面作具体阐述: 善观善取 象其物宜而至心宜 “物象”对于中国书法艺术的意义是多方面的,其核心在于:他既是重要的入书之道,又能进行生动的审美阐述,更是鲜活的创新之源。需要强调的是,我们这里讲的“物象”,并不是单指自然界的“物象”,应该包括整个自然界和人类社会中各种事物的形态,尤其在汉字形成早期,人们在观物取象时,大都还是以“近取诸身,远取诸物”为径,所以,早期书法更多的是从这类物象中吸取养份;当汉字成熟并发展成为一门独特的书写艺术之后,学书者更多的是以各种古迹、碑帖为新的“物象”了,这是一个不争的事实。因此,我们所关注和研讨的就是着重于这两个方面的物象。当然,若就物象延伸理解,从书法本体或“物象”特质的角度来看,无论何种物象,则必定同时兼有具象、抽象的性质,《易传》上说“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”这说明在观物取象时,从具象到抽象,观其形但不能止于形,由于事物所蕴藏的性质、规律和原理,正是隐藏在事物的背后,所以还需要不断地探幽取奥,换言之,物象必定兼有象“形”和象“性”两个层面的意义,这同样也是一个客观的判断。 从仓颉造字起,到《周易》中的“古者包牺氏之王天下也,仰者观象于天,俯者观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物;”到后来孙过庭的“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;”再有张怀瓘的“夫草木各务生气,不自埋没,况禽兽乎?况人伦乎?猛兽、鸷鸟,神彩各异。”如此等等“象说”,足见书法史上的历代先贤大家,不仅通明立象尽意之理,而且各有观物取象之妙。今天,当我面对孙晓云女士的书法作品时,所能感受到的、对“象”的观取之法主要有二: 一是近取经典,远取古迹。如果以“古代汉字”书法与“现代汉字”书法两种“象态”而论,或以“象形文字”与“符号文字”这两种“象态”界分,不难看出她的书体之象,当以现代汉字经典书法的物象为主核,而以古代汉字书法的物象为观照;即主追“魏晋为踪,唐宋为迹”,而兼取“殷商以上,秦汉以下”。具体表现在三个方面:其一,在隶书作品的表现上,撷取了史上分散于众多区域的古隶字象,当她在古代多种隶书字象里游弋的同时,明显看出,她更钟爱于汉隶一脉,如果说当年汉隶以相对规范统一为一种目的,侧重于由“取象”到“定象”,那么,孙晓云女士则是抱以一种人与自然的崇高生命意识,于博积中,一定层度上去活化了汉隶之“象”,因此,她的隶书在不失碑学根基的前提下,更驱鲜活了,当然,这也许不一定是她的主攻方向和主要成就,她只是试图通过这种充分的感受和体验,为个人其他书体的立象作更多累积而已;其二,以其小楷为代表的符号之象,虽研取魏晋之始,体象也归于中和方正,但在尚法的同时,所独具的笔触字势、充盈气韵和饱满神采,已然彰显出师而不泥的跨越时代之象;其三,她的行草书则取于魏晋之盛,通于唐宋以下,此间物之万象、书之万象,孙晓云女士可谓尽知其奥,深得其妙,尤其精于对古今两种文字区间内的、经典碑帖“物象”的观取,这一点,从她各种不同主题的行草作品中,明显可以感知到“象”的源起、坚实和丰厚。 二是观象于表,察象于里。凡物象皆有表里,每个文字、每幅作品的外貌特征、形体构成都是真实可感的,而先得其形,倚形悟神的意义则更为重要,如何走近观物取象的内部或背后,去领悟更深层面的血肉、风骨和神采,这将体现人与自然、书家与物象在融通与共情等方面的深度感悟。无疑,她对经典碑帖“物象”的敏锐,不仅仅是停留在视觉感观的表面,她是善于向内的,在她的认知体系中,“象”是先由外而内、后由内而外的,当万象入心以后,由物象到意象,从善“观”到善“取”,孙晓云女士的内心,实际上已经完成了“象”的第一次转化,即将外物之象转换成了心物意象。 鉴于上述两点,很显然,她对于物象的认知视域和认知深度,是十分宽泛而又有所意化和拓展的。 (未完待续) 供稿:原作者 | 责任编辑:牧 野 |

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号