谢冕:一部小说的开篇和另一部小说的结语——文化传承与文艺原创力 ...

摘要: 谢冕,诗歌理论家,1932年1月6日生,福建省福州市人。北京大学中文系教授、博士研究生导师,北大新诗研究院名誉院长。中国当代文学研究会副会长,中国作家协会全国委员,《诗探索》主编。 ...

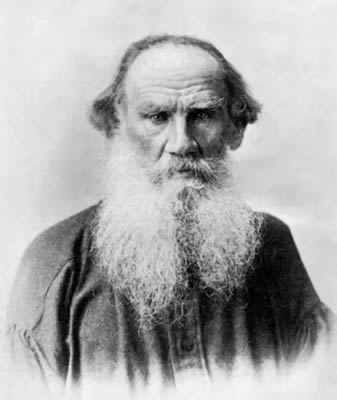

核心阅读 作者的原创力是先天赋予的,而作者的文化传承却是后天的,是应当竭力以求的。 积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。只有四句话,好像讲了许多道理。 “幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”为了向这句话致敬,我从莫斯科来到图拉州,来到亚斯纳亚-波良纳镇。庄园寂静,一条白杨夹峙的黄土路,引导我来到他的墓园。芳草萋萋,墓木深拱,卫护着一抔黄土,他长眠于此。墓地没有任何标识,甚至没有一个简单的木质十字架。列夫·托尔斯泰家族富有,庄园占地极大。但他选择了极简朴。托尔斯泰信奉他的宗教,他愿意过平民的日子。他同情安娜·卡列尼娜的命运,写了这个女人悲剧性的一生,包括她最后的结局。安娜非常美丽迷人,我们记得舞会上穿着黑色天鹅绒舞裙翩翩起舞的她,堪称绝世佳人。 列夫·托尔斯泰 这里我要插叙一个看来无关的记忆。我的一位已经远行的朋友,生前在车站迎接一位女士,当她款步而下,一声惊呼:“你不就是安娜·卡列尼娜吗!”于是大悦。可见作家笔下的人物是永生的。列夫·托尔斯泰还写了《战争与和平》《复活》等传世之作,他继承和发扬了俄罗斯伟大的文学传统。他不囿于自身的生活阅历,目光也不停留在庄园一隅,他有博大的胸襟和深远的思考。梁赞车站的神秘死亡令我们叹息,但他的结局仍是深不可究的永远的话题。 说了一个小说的开篇,再说一个小说的结局。鲁迅的《狂人日记》。这是中国新文学的开山之作,也是至今仍然保持着生命力的伟大经典。它是黑暗中国的第一声质疑和抗争的“呐喊”!一个患有神经病症的“狂人”,向我们展开了一部历史。作者告诉我们,那是一部“吃人”的历史:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字,我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来。满本都写着两个字是‘吃人’”。狂人于是发现,吃人的是我哥哥,我是吃人的人的兄弟,我自己被人吃了,可仍然是吃人的人的兄弟。在小说的最后,先生振臂一呼,写下了沉重的结语:“没有吃过人的孩子,或许还有?救救孩子……” 鲁迅 《狂人日记》篇末注明写作日期是1918年4月,这就是说,鲁迅是有感于封建礼教的束缚,为唤醒国人而借“狂人”之口发出的“呐喊”。鲁迅在《呐喊》的自序中说了如下一段话:“是的,我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了,这便是最初的一篇《狂人日记》。从此以后,便一发而不可收,每写些小说模样的文章,以敷衍朋友们的嘱托……” 我常感当下文艺写作,作品奔涌堆积如山海,虽时有佳作信息传来,总觉非我所待。可谓心病。 午夜醒来,突然脑中响起久违的乐曲声,细细一听,乃是拉威尔的《波莱罗舞曲》。那是燕园除夕薄暮的记忆。当日除夕晚宴过后,大、小饭厅顷刻转换成了舞场。学生们冒着纷飞的雪花涌向这宽阔的“舞池”,其中有我。大家在舞曲中翩跹起舞。此刻奏响的是拉威尔的杰作《波莱罗舞曲》,激荡的节奏敲打着单纯、甚至幼稚的心灵。我们欢乐,不知来日何日。 于是常想,我们的文学艺术中有激荡的节奏让我们沉浸在欢乐中而忘却焦虑的作品吗?我们饥渴,我们的心灵需要抚慰。当今排山倒海的文艺有成就,但也有缺失,而缺失的正是我们所渴求的和期盼的。是的,作家们告知我们,有的作品揭示了他们内心的困顿,甚至揭示作家感知的周遭的丑陋。但我们依然感到匮乏,我们呼唤曾遭贬抑的崇高,我们断然拒绝耽于游戏和娱乐的平庸和琐屑。 文艺的多样性是我一贯的追求,我反对单一的文艺。特别反感而且排斥文艺的“一体化”。但我有我的期待,我期待积累了、融化了人类良知和理想的高雅和温情。我期待有着厚重的文化传承的作品:贝多芬叩打着人类命运之门,《欢乐颂》呼唤着友谊永恒;齐白石的色彩鲜丽,充满了童趣;罗丹温柔,一吻千秋;李白浪漫,创造了中国人引为骄傲的永不消失的月亮;拜伦的吟咏,永远是激情少年的青春;王羲之醉后一气呵成的《兰亭序》,散发着永远的墨香;颜真卿方正雄浑;张旭放浪飘逸……都是我们的心灵底蕴,他应当进入我们的作品,并成为这些作品的灵魂。 前不久,我因听到一位作家说他不读、也不喜欢《红楼梦》,非常吃惊。由此我想起宝玉初见黛玉那场面,宝玉说“这妹妹我见过”。此语一出,石破天惊!而我们的作家却是茫然不为所动,甚至拒绝,我为此深深地不安。我们需要从古今中外所有的文化积存中,也就是从前人的创造中吸取营养,传承一切优秀的传统,创造体现当今时代精神的新的作品。而现在我们仍然面对匮缺,当代文学仍然期待作家为我们创造出无愧于前人、也无愧于今人的作品。太多的平庸和琐碎充斥着我们的书刊和屏幕,我们有太多对于文化的无知和盲点。为此,也可以说,我们有太多的遗憾。 其实,对于所有的艺术创作而言,作家和艺术家的原创力总是第一和首先。构成原创力的条件很多,作家艺术家的生活阅历,以及对于这些阅历的处理能力极为重要。也许更为重要的是基于生活实际的想象力。所谓的“思接千载”“视通万里”,正是一种对于想象力的要求。一些作者往往会满足于她所拥有的有限的经历和经验,很难从这些经验中“突围”。 我在前面引用了列夫·托尔斯泰和鲁迅的作品,引用了他们的开篇和结语,这些文字体现了作家的大境界和大视野。那是关于历史的和人类的一种久远的思考,前者乃是宗教的思考,后者则是关于历史的思考。文艺创作者要从人类和世界的角度思考问题,人生、世界、幸福和痛苦、复活与再生、战争与和平……作者要避免囿于一隅,避免满足于小体验而缺乏大智慧。而达到这境界的道路很简单,也很艰难,这就是文化传承。作者的原创力是先天赋予的,而作者的文化传承却是后天的,是应当竭力以求的。我在此不想引用目下流行的外国人的言论,宁愿引用我们耳熟能详的“老话”,那就是:积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。只有四句话,好像讲了许多道理。 (本文刊于《文艺报》2023年12月25日3版,作者系北京大学中文系教授) 来源:《文艺报》 | 选稿编辑:牧 野 |

上一篇:谢冕:有幸结识吴思敬

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号