杨克在法兰克福作“我与德国的诗歌情缘”的发言

2025-9-21 01:00| 发布者: zhwyw| 查看: 161868| 评论: 0|原作者: 杨克|来自: 中华文艺网

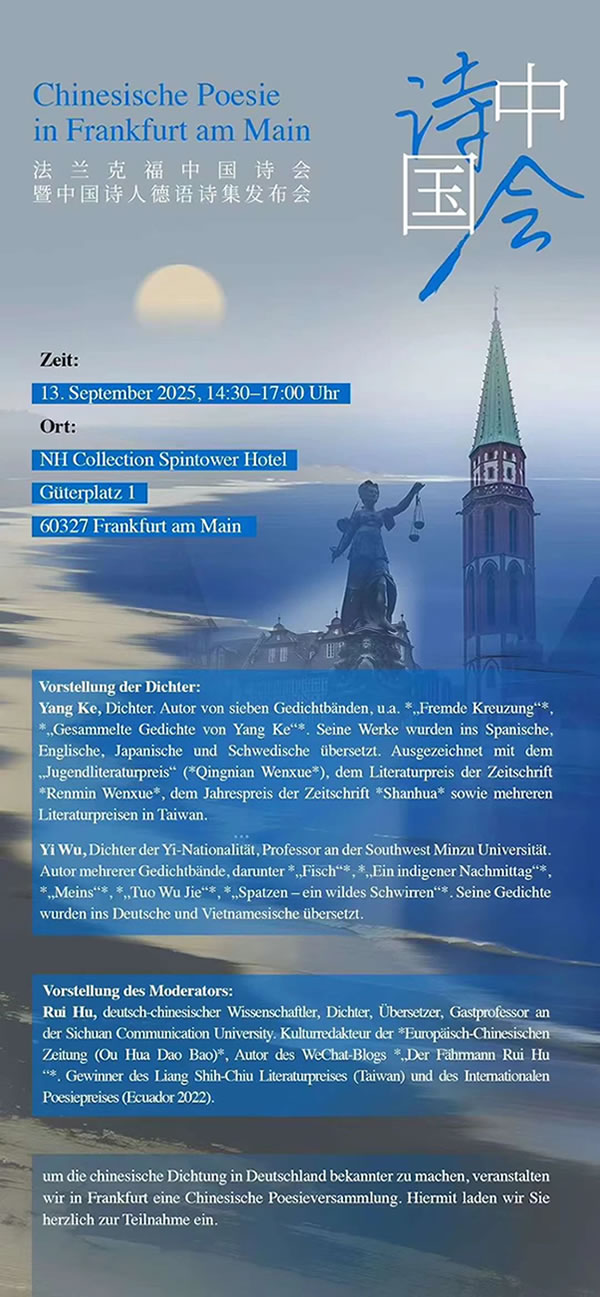

在美因河畔,向诗与石头致意 ——在"法兰克福中国诗会暨中国诗人德语诗集发布会"上作"我与德国的诗歌情缘"的发言 诗人杨克去罗马尼亚"布加勒斯特诗歌节",途经德国法兰克福,参加"中国诗歌在德国"分享活动,由中国作家协会外联部指导,中国图书进出口(集团)有限公司与德国哥平根德中友好俱乐部联合承办,诗人学者翻译家芮虎教授发起组织,《欧华导报》总编钱跃君、做德中版权和翻译的蔡鸿君(曾在社科院《世界文学》做过四年编辑)介绍过二千本德文书在中国出版等一众诗人和小说家参加,其中有写过多本长篇的海娆、德慧,主编欧华诗刊的邓瑛、昔月,2009年法兰克福书展担任中国主宾国大会翻译的周慧丽,出过二十本诗集的时光男孩参加,诗人策展人庸现等出席。杨克应邀做了主题发言: 尊敬的芮虎教授,各位诗人、各位朋友:下午好! 首先,向活动主办方以及今天辛勤工作的德语译者致以由衷的感谢,并热烈祝贺新书的出版。一册(来自凉山彝族的)中国诗人德语新书的诞生,像把汉语诗歌的呼吸带到美因河畔——让一条来自东方的河,与莱茵—美因的水系在语言里会合。感谢诸位的出席,让中文诗在德语中获得新的脉搏,也让远方的读者听见来自汉字深处的光与回声。 今天在法兰克福相聚,我愿把自己三次德国之行,当作与诸位共享的诗的脚步。 一、从酒开始,从城镇开始 2003年,我第一次来到德国北海之滨的小镇耶弗尔(Jever)。城堡的石墙里有麦芽与金色泡沫的气味——一百六十多年前在这里诞生的耶弗尔啤酒,被时间慢慢酿成这座小城的气质。我想到中国的茅台>镇:都是由酒厂而兴,逐渐发酵为城镇的繁盛。酒是文明的缓慢化学,诗是语言的发酵。那一次,我把两地的风味对照着记下:一个有麦芽的醇香,一个有赤水的暖流;它们在杯沿相遇,像两种历史在舌尖上互致问候。 二、从球场与广场进入"人民" 后来我写下《今天我们去看足球》。在门兴格拉德巴赫的球场,我被请上草坪,穿着2号球衣向观众问好;又与也来看球的时任汉堡市长匆匆寒暄。球场的激情与广场的闲适,让我更理解"人民"这个词在这片土地上的重量,于是有了诗作《人民——在德国》。当呐喊与沉默交替,诗与生活像两阵风,把彼此推向更高处。 三、在"石头上的史诗"里行走 2008年,我沿着公路走过三十多个城市,应德国国家旅游局和德国之声国际部之邀。当时我与南方电视台的摄影师同行,回国后写成《石头上的史诗:德国建筑旅行笔记》。在柏林威廉皇帝纪念教堂的残墙前,我感到一种"与废墟同居"的清醒;在科隆大教堂的尖塔下,我看见垂直的时间如何把祈祷与工艺一层层抬升。那些石头教我:建筑是被岁月朗诵的长诗;弧线、拱券与玻璃,是音步、换气与押韵。战争的伤痕与现代的玻璃并置,不是遗忘,而是以透明守护记忆的温度。石头并不冷,它把体温交给我们,让我们学会在历史中行走。 四、在书与大学之间继续对话 2009年我参加法兰克福书展,中国是主宾国,也到海德堡大学与同学们交流。那一次,我写下诗《歌德故居》,也完成散文《法兰克福书展》。当时也去了贝多芬故居等。更早的少年时代,我已从《少年维特的烦恼》走进德语文学的门槛;后来读《歌德谈话录》,读荷尔德林与策兰,也阅读海德格尔的诗学思考——"诗—语言—思"像三根绳索,把我对世界的理解系在一起。也要特别致意今天的主持与译者芮虎先生——他亦是策兰中文诗集的译者之一。荷尔德林教我在高处保持危险的清醒,策兰教我在断裂处寻回语言的黑光,而歌德让我明白:博大的精神并不拒绝日常的细节,它既像花园,也像工坊。 五、今天的相逢 诗是一座双向的桥。译者在桥上劳作,把一行行汉字的呼吸转换为德语的步伐;读者在桥上散步,让两种文化的云影彼此照亮。我始终相信,文学的"德",既是德意志的"德",也是品格之"德"。在此向所有"有德者"致敬——向以作品承担公共记忆的诗人,向以专业守护文本的编辑与学者,向以热情让活动发生的朋友们致敬。让我们以诗为证:"Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."——"谁不断追求,谁就能得救。" (出自歌德《浮士德》)愿我们在追求中相互扶持,在语言与历史的河道里持续航行。 再次祝贺本次中国诗会与德语诗集的出版!感谢诸位的聆听,愿我们在下一次相遇时,依然以诗相认。谢谢大家! 供稿:原作者 | 编辑:牧 野 |

相关阅读

- • “李堡诗人”杨克发言

- • 杨克:诗与当下现实 ——在多重文明交融中的诗性自觉

- • 杨克:碧峰峡熊猫基地

- • 杨克:云峰寺桢楠群落

- • 杨克:个人生命体验与时代文化记忆融合——评《蛋镇诗社》 ...

- • 布加勒斯特国际诗歌节|五问诗人 杨克(双语)

- • 陆健新诗集《AI和报信鸟》研讨会在沪举办

- • 中国诗人杨克参加布加勒斯特国际诗歌节

- • 远岸 | 赤水河左岸酱香文档

- • 序云南诗人宋德丽诗集《鸟鸣与春天》

- • 杨克:外伶仃岛(外一首)

- • 人与城的双向奔赴:文艺工作者共话杨浦职工文化新图景

- • 王山:石溪辨

- • 杨克|在华沙文学之家回答写给扎加耶夫斯基的诗:际会依然是中国 ...

- • 文旅大咖点赞济南济阳“九曲黄河万里情”不夜城

- • 屈金星:庆城范仲淹纪念碑是陇东壮丽的诗意地标!

- • 当一个诗人决定“与一条船谈论大海”

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号