一位活在诗意传承中的理想型诗人 ——瑞箫自选诗集《梦游者》出版 ...

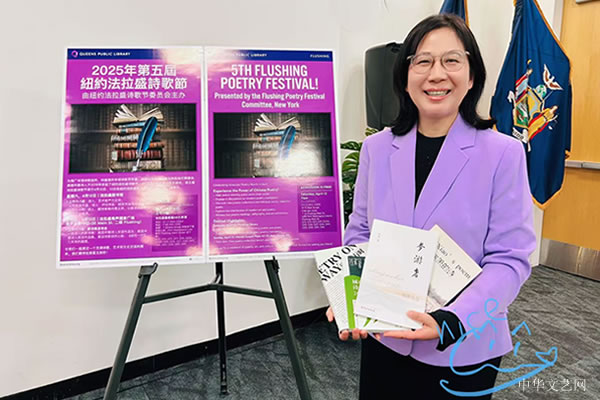

一位活在诗意传承中的理想型诗人 ——瑞箫自选诗集《梦游者》出版 引言 瑞箫新诗集《梦游者》2025年4月于纽约出版并在法拉盛诗歌节首发。新书发布会与个人作品分享交流研讨会2025年6月在沪召开。 2025年4月12日,第五届法拉盛诗歌节在纽约法拉盛图书馆举办。法拉盛诗歌节分诗歌颁奖、汉语英译研讨、新书发布、诗乐画跨界交流等多场诗歌活动。诗人、诗歌活动策展人瑞箫从上海前往纽约参加此次诗歌节,并在法拉盛诗歌节上发布新诗集《梦游者》(纽约易文出版社2025.3)。瑞箫的自选集得到了纽约法拉盛诗歌节的协助,鼓励并促进国内的诗人与海外华语写作者的互动交流。她曾著有个人诗集《木头比我更持久》(2013北京)、《瑞箫的诗》(2015台湾)。这本融三十年创作精粹的自选诗集《梦游者》2025年4月在纽约正式出版,并在法拉盛诗歌节新书首发,由朦胧诗派代表诗人、纽约《一行》主编、法拉盛诗歌节组委会主任严力先生作序并担纲特约编辑。 2025年6月17日,瑞箫诗集《梦游者》个人作品分享交流会在上海陆家嘴召开。诗人、画家严力,诗人、画家许德民,诗人李斌、张于荣、孙晓刚、梁志伟、春野、惠子、朱吉林、浮冰以及诗人、中华文艺网总编辑牧野等嘉宾出席了瑞箫《梦游者》沪上新书发布会。 6月30日,瑞箫诗歌作品研讨会在上海愚园路1075号愚园雅集文创发展中心热烈展开。诗人、画家、纽约《一行》主编严力、上海大学中国当代诗歌研究中心主任、诗学研究专家钱文亮教授,上海外国语大学国际文化交流学院教授、诗评家杨四平教授,诗人、翻译家海岸教授,知名评论家杨斌华先生,诗人、小说家程庸教授等诗学界大咖齐聚一堂,从诗歌美学建构、意象意境、思想意识、语言风格、背景研究、当代诗歌的创新与创意、对性别叙事的祛魅与重塑、当代诗歌与AI写作的关系等多角度多维度进行深度剖析。诗人,评论家、“城市诗人”总策划铁舞也发来书面发言《关于阿凤》,同时上海知名诗人程林、崖丽娟、舒冲的发言在思想碰撞中迸发诗意火花。东方卫视纪录片导演张怡女士、日本华文女作家协会理事兼事务局局长心堪、罗马大学在读博士、未来意大利年轻的汉学家林明月以国际化视角解读瑞箫诗歌的魅力,愚园雅集文创发展中心理事长李乐琪先生也参与其中,多元观点交织融汇。本次活动由愚园雅集文创发展中心主办,上海社会科学院城市文化创新研究院城市诗歌研究工作室、上海城市诗人社共同协办。 ▲ 愚园雅集,瑞箫《梦游者》沪上研讨会现场 ▲ 愚园雅集,瑞箫《梦游者》沪上研讨会现场 ▲ 愚园雅集瑞箫作品研讨会参与诗人、评论家:严力、瑞箫、杨斌华、钱文亮、杨四平、程庸,铁舞,海岸、程林、崖丽娟、舒冲、张怡、心堪、林明月、李乐琪 一、行走的诗人和诗歌活动家 从2012年开始,瑞箫策划主持了包括五届浦东陆家嘴“草地诗会”、六届“中国当代诗歌临港理论研讨会”、六届“母亲节全国联动朗读会”,两届“诗意当代艺术融合展”以及多次沙龙式的朗诵和外出踏青的公园春天以及世界诗人日野外朗诵等艺术跨界活动。2021年6月瑞箫出任“城市诗人”社第五任常务社长并主编了诗集《迎向太平洋的风——城市诗人2023》。诗人严力在发言中指出,瑞箫不仅多年坚持创作与研究同时注重时代整体诗意氛围及对文化责任的担当,是一位活在诗意传承中的理想型诗人;诗人梁志伟认为,瑞箫是一个具有诗人情怀的诗歌研究者、诗歌活动家,是一位具有使命感的学者,是我们这个激情诗歌时代的诗歌传奇;诗人、画家许德民强调,瑞箫不仅参与组织上海本地的诗歌活动,而且还连续举办了六次全国性的诗歌峰会,推动先锋诗歌的学术交流与研究,最后结集出书《诗的进行时——中国当代诗歌研究》,对中国当代诗坛的学术贡献有目共睹。诗人程林指出,瑞箫不是书斋里的诗人,她是行走的诗人和诗歌活动家;评论家杨斌华在《瑞箫:一个丢失了悲伤面具的城市梦游者》发言中指出,瑞箫是上海当下一位有诗学代表意义的女诗人;从写作创造到理论研讨,从诗歌普及到总结汇编,诗人、歌手、导演舒冲盛赞瑞箫的勇敢和自知以及克服一切困难坚持做诗歌活动的勇气;诗人、中华文艺网总编辑、中国乡土诗人协会副会长牧野在发言中强调,在这个物欲横流的年代,社会需要慢下来、静下来,用高贵、精炼、优美、富有哲性的语言——诗歌,洗涤一些躁动的灵魂。也需要一些像瑞箫一样,在这片贫瘠的诗歌土壤中播种诗歌,为诗歌传播作出默默奉献的人。 二、日常生活中的诗意 在瑞箫《梦游者》新书发布会上,诗人严力在发言中分析到,瑞箫的诗有感悟社会的言说,更有体悟日常生活的细微表达;诗人张于荣敏锐观察到,瑞箫是一位有着国际化视野的诗人,善于在日常生活中发现诗意,她诗歌呈现的往往是一种意外,而“我”始终在场。瑞箫的诗轻中有重,以内向外,由此及彼,说东而道西,真诚而细腻。诗人的职责是从内心出发一一认领与世间相联相通之处。景,情,理同时介入和呈现,让她的诗充满趣味和张力;诗人、小提琴乐手李斌充分肯定了瑞箫纯粹、干净、唯美的诗风,赞叹诗人可贵的童心和诗心;诗人、诗歌编辑牧野通过阅读瑞箫诗集《梦游者》,发现瑞箫创作的诗歌非常耐读,很多诗歌都充满着幻想与童真和一些美好的愿望;诗人、画家许德民指出,从最初唯美浪漫情怀的少女心,逐渐成长为全面洞察生活、剖析生命的思索者,从生活细节挖掘出生命感悟,瑞箫的诗歌风格日臻成熟;诗人孙晓刚在发言中谈到,瑞箫的诗没有纷乱的意像堆砌,而是极简至美,她用干净质白的语言来输出深藏的人文底蕴和真爱;诗人梁志伟认为瑞箫是一位才华横溢风格多变的优秀女诗人,她不仅写出温馨温暖的代表作《春被》,又研究借鉴口语诗写法,写出《新的住宅小区有没有丧事》这样关注普通民生的现实主义诗歌,还研究借鉴现代象征派手法,写出“我需要钢刀一样的光亮/钢刀一样的锋利”这样的诗句;诗人惠子欣赏瑞箫诗作简洁明快的风格,既契合现代诗歌的审美标准,又让读者在阅读时感受到轻松愉悦的体验。她细赏了瑞箫代表作《春被》,赋予诗歌一种宁静而深邃的美感;诗人浮冰在赏析瑞箫的诗作《我曾经进入水中月亮》时,感觉到诗人真性情的赤裸袒露。林明月博士认为,瑞箫能够写出日常生活中的美丽与诗意。诗人的责任就是在平凡日子中能够找到美丽与诗意并与更多的人分享。 三、超越庸常生活的清醒的“梦游者” 在瑞箫作品研讨会上,诗学专家钱文亮教授在发言中指出,瑞箫是一位需要重视值得重视的当代诗人!瑞箫的“梦游者”首先是一个在日常生活与乏味现实的“噩梦”与“苦海”中“梦游”的觉悟者;评论家杨四平在《挚爱与超越:时代精神氛围里的个体生存与“高度虚构”的叙述调性》一文中提出,瑞箫不仅写出日常生活的美感,同时又有一种超越庸常生活、超越地域文化、超越和化解性别写作的态度。诗人在现实和理想之间漫游,分不清现实和梦境,这也是一种超越,瑞箫的诗不是完全的虚构,而是高度虚构,超越了庸常;评论家杨斌华认为瑞箫诗集《梦游者》的刊行,完全显露了她作为生活以及地理空间意义上的新上海人,更作为努力具有国际性视域的城市女性诗人的一种强烈明晰的存在姿态和方式。研讨会上,许多诗人对瑞箫身在体制内,却把目光投向更广阔自由的民间诗歌生态,自觉维护着纯粹的诗歌尊严和发展深有夸赞。诗人程林提出,瑞箫《梦游者》指出了大部分诗人的生活状态:一个世俗社会的潜伏者;诗人李斌朗诵了瑞箫的诗《双河,裂缝》,他认为整首诗如一柄地质锤,敲击着文明的岩层,以意象的张力将读者拖入时空的漩涡,窥见现代文明中无法逃避的困境;对于任何一个真正现代意义上的诗人,城市的意识代表着一种危机意识,一种对于我们身处于其中的文明的清醒的反思,诗人、翻译家海岸老师进一步提出,应该把瑞箫诗歌写作置身于“上海诗歌前浪”体系中去认真考察和观察。“上海前浪诗人”群落是围绕《海上》《撒娇》《大陆》《喂》《异乡人》《倾向》《一行》《零度写作》等民刊写作的先锋诗人。海岸敏锐意识到,严力创办《一行》(1987-2000)复刊前后对瑞箫诗歌写作影响是值得关注的,尤其瑞箫今年参加纽约法拉盛诗歌节并在纽约出版《梦游者》是一大标志。无论是“海上”还是“前浪”都表现了一种既兼容并蓄又不失分寸的海派文化特色,他们注重保持一种“人”的状态,敢于正视他们面临的生活事实,他们充分意识到了作为生活在上海这个中国最大的工商业城市的诗人的孤独和空旷;诗人、小说家、诗歌编辑程庸肯定了瑞箫作品的诗意充沛,感情丰富,他提出诗人在诗中剖析这个世界的同时,先得用手术刀面向自己反思、清除思想库里的陈旧的、重复的,缺乏递进的多余元素;诗人。诗人、评论家崖丽娟在《清醒的“梦游者”》的发言中从文本细读去分析瑞箫的写作,认为瑞箫写作是基于阅读经验和生活经验结合起来产生的写作经验,诗歌中更多是个人体悟日常生活的诗意表达,即便是对于社会现象的表达,也源于个体经验的升华;罗马大学博士林明月认为,瑞箫漫游在梦与现实的门槛上,她能够通过诗歌更清醒及细腻地描述人生与当下。 四、创新和实验:诗歌创作的现代化之路 诗人、抽象艺术家许德民一贯重视和强调当代诗歌的创新和实验。当代诗歌,是重复还是创新,是原地踏步还是艰难探寻,是诗歌文化的生死抉择,对每一个诗人来说都是一个很大的课题。这种突破的重要的前提是对诗歌的热爱与坚守,以个人的裂变带动群体的突破,改变诗歌文化的生态与风景。与会专家在瑞箫的文本中发现了求新求变,诗歌创作由传统抒情走向现代化的不懈努力。诗人瑞箫既强调诗歌应追求极致的语言艺术之美,同时也认为必须跳脱出传统观念的束缚,充分吸收现代后现代的先锋意识和审美观念。在口语诗崛起盛行的新世纪,她以超越自我为起点的浪漫抒情像凤凰涅槃一样再生重生。瑞箫的诗既善于运用中国古典美学锻造诗意,通过意象,将不可言说之意暗示或传递给读者,也有简单直白,直指人心的反思和顿悟。评论家杨斌华敏锐地看出,诗人、诗歌编辑、评论家李天靖2015年的文章判读瑞箫以写抒情的底子向口语诗冒险转型,这个判断和评价切中肯綮。它令人信服地解除了如何评说瑞箫诗歌风格的最大疑问和难题。钱文亮教授在发言中谈及瑞箫的诗歌语言与中国传统的禅宗之关系。瑞箫的诗歌虽表面上是“口语”为主,却又善于利用语言的突变引导读者从经验和理性建立的日常世界突围,将人从日常经验中解放出来,瑞箫的诗歌让人重新思考“口语诗”的问题;诗人程庸清醒意识到,口语诗对新诗有贡献,但得避免啰嗦,得去除口水,只留下没有装饰的纯粹声音,在语言上力求精短。得诺奖的瑞典诗人特朗斯特罗姆一生就发表了200多首诗,这印证了诗学的一个基本概念,少即是多;杨四平教授认为,瑞箫诗歌口语痕迹并不明显,瑞箫诗歌的叙事、意象、虚构、语言都给人惊奇的印象,就像事件本身,有意外惊喜,诗才有闪亮诗意;诗人心堪在《祛魅与重塑:瑞箫<梦游者>中去性别化书写与自然意象的诗学实践》一文中详尽分析到,瑞箫的去性别化书写为当代诗歌情感表达注入新的活力。诗人不仅摒弃了性别对立思维,更以平等视角探索人类共通的情感与生命体验,瑞箫通过去性别化的表述与对自然意象的独特运用,打破了读者的阅读期待。去性别化书写使诗歌摆脱性别束缚,自然意象的多元象征则为这种体验提供了丰富的隐喻与象征表达,瑞箫诗歌的审美张力还体现在诗歌语言的陌生化效果上,在去性别化的语言运用中,诗歌成为超越性别界限的精神对话载体,促进了更具包容性与开放性的情感交流;诗人程林肯定了瑞箫诗歌的敏感和机智,认为瑞箫大多数作品充满哲思(《闻香》、《拜访一位古代女人》等),偶有幽默轻松的表达。瑞箫用口语写出一首《新的住宅小区有没有丧事》,准确写出了大时代变迁中的生命规律和生存逻辑,写出了巨变中的永恒不变。作为诗人和诗歌活动策划人,多年来,她和志同道合的诗人、艺术家朋友一起,从书斋走向广场,努力将诗歌艺术多元化、视觉化呈现,他们所做的诗歌艺术实验是拒绝被归类和定义的具有革命性和探索性的艺术游戏。 五、AI时代的诗歌写作 谈到当代诗歌如何在AI写作泛滥的时代突围,钱文亮教授进一步指出,读瑞箫的《疼痛人生》、《残片》等诗歌的时候,联想到 “大胆文章拼命酒,坎坷生涯断肠诗”。瑞箫敢于也善于表达一个生命不得不发出的呐喊与呻吟等等,这就是诗人(人类)与AI的区别。人类所有的写作其实都是表达,在无数的个体生命的表达中,在一代一代的表达中,人类相互呼唤、倾诉、交流对话、分享与共鸣,最终达成爱与善意,人类的心智因此得以拓展提升,人类的文明得以不断前进与改善。所以,在愈来愈无痛无感的数智时代,瑞箫的诗歌观和诗歌写作就特别值得珍视。杨四平教授指出,瑞箫的诗超越性很强,虽然作为“城市诗人”社现任社长,但从《梦游者》选材来看,诗集中上海这座城市的印记并不多,瑞箫写作不会像AI写作一样陷入特定的城市题材,而是超越了日常生活,化解了地域色彩;杨斌华老师提出,在现下的人工智能时代,也许很多人会觉得瑞箫的一部分诗简易好学,“徒手即可攀岩”。但这显然是忽略和轻慢了瑞箫和有一茬诗人一直反对的文化加轭以及历史堂皇感,在自我净化中寻求自我倾诉和表达的朴实意愿,因为或许“你不知道/它的身后/跟着一条悲壮的大河”。 结语 在瑞箫新书发布和诗歌分享交流研讨会上,诗人孙晓刚多次强调,瑞箫不仅是上海重要的女诗人和诗歌活动家,她的诗品兼容了体制内外的审美潮流,也连接起全国诗界与上海诗坛的更新叠代。诗评家杨四平在发言中总结到,张烨、瑞箫、崖丽娟等优秀的上海女诗人的创作,加重了上海女性诗歌写作在中国当代诗坛的分量。从《梦游者》可以看出,瑞箫的诗不仅是诗与词的关系,更建立了诗和宇宙的逻辑关系(《拖延症患者的符号逻辑》)。从清泉到溪流到大河大海,最后又回到清泉,爱是周而复始的,不管小我大我,都是真实的自我(《你所不明白的爱其实是条河流》)。对于女诗人瑞箫的诗风,借着生命的深入、哲学思考的提升以及其文学意义上的诗歌生命,诗人春野用“瑞诗”来命名和定义瑞箫的诗歌。坚持诗歌创作多年,如今诗人瑞箫正在努力成就她的“瑞诗”,而首届“上海国际诗歌节”的获奖也反映出业界对她作品肯定的声音。瑞箫自选集《梦游者》以其独特的诗性语言与精神内核,在研讨会现场引发热烈讨论与深度共鸣,成为当代诗歌创作的新焦点。 (上海社科院城市文化创新研究院城市诗歌研究工作室、城市诗人社 张瑞燕 供稿) 供稿:原作者 | 编辑:牧 野 |

沪公网安备 31011802003845号

沪公网安备 31011802003845号